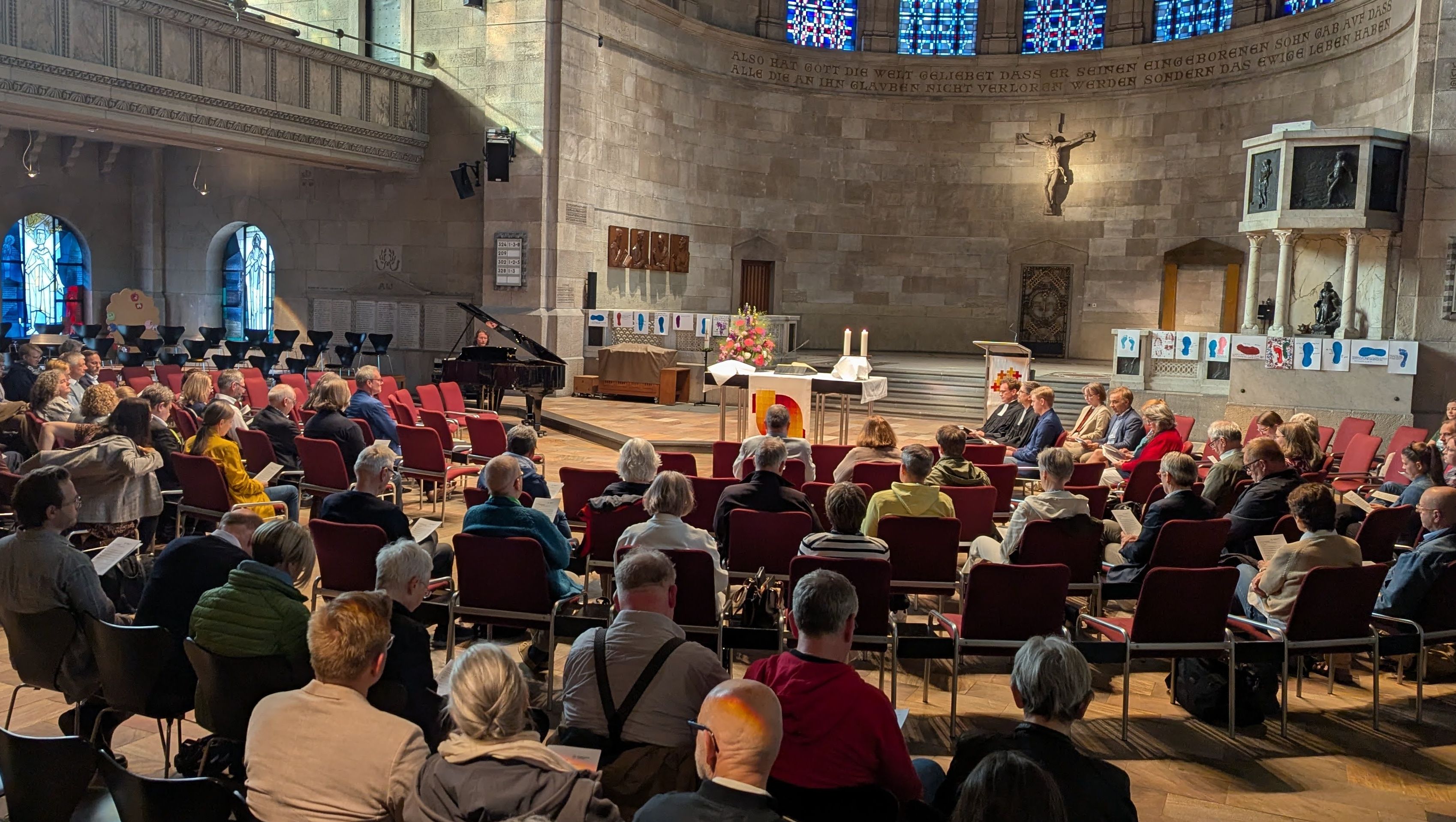

Älteste evangelische Kirche Düsseldorfs

Die evangelische Neanderkirche ist ein Ort des Glaubens, der Musik und der Begegnung. Die im 17. Jahrhundert erbaute Barock-Kirche liegt mitten in der Altstadt auf der Bolker Straße und ist die älteste evangelische Kirche in Düsseldorf. Sie gehört wie die Kreuzkirche in Derendorf zur Evangelischen Kirchengemeinde Düsseldorf-Mitte. Im Rahmen der offenen Kirche kann die Alstadtkirche am Wochenende besichtigt werden.

Kirchengemeinde

Adresse

Bolker Straße 36

40213 Düsseldorf

Anbindung

H „Heinrich-Heine-Allee“.

U-Bahn: U70, U74, U75, U76, U77, U78, U79

Straßenbahn: 703, 706, 712, 713, 715

Bus: 780, 782, 785

Barrierefreiheit

Die Kirche ist barrierefrei zugänglich. Induktionsschleife für Hörgeräteträger*innen vorhanden.

Offene Kirche

Die Neanderkirche ist in der Regel freitags und samstags nachmittags sowie sonntags nach dem Gottesdienst geöffnet und lädt zu Besichtigung und zur Besinnung ein.

Baujahr

1687

Geschichte

Nachdem sich Anfang des 16. Jahrhunderts in Düsseldorf eine kleine reformierte Gemeinde gesammelt hatte, entstand an der Bolkerstraße ein Bethaus. Es durfte aufgrund der im Herzogtum Berg vorherrschenden römisch-katholischen Glaubensrichtung nur mit Einschränkungen genutzt werden. In der Regierungszeit des Kurfürsten Johann Wilhelm II (Jan Wellem) wurde endlich der Bau der Kirche genehmigt, vermutlich allerdings unter der Auflage, die Kirche in einem umschlossenen Hof zu errichten. Die Kirche wurde von 1683 bis 1687 auf dem Grund des Bethauses der Gemeinde erbaut und ist somit die älteste evangelische Kirche in Düsseldorf.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die an der Bolkerstraße vorgelagerten Häuser zerstört und nicht wieder aufgebaut, so dass die Kirche heute von dieser Seite aus sichtbar ist. Im Jahr 2015 wurde die Kirche umfassend renoviert.

Der Name

Der in Bremen geborene Theologe und Dichter Joachim Neander (1650-1680) war Prediger im reformierten Predigerhaus an der Bolkerstraße und lehrte an der dortigen Lateinschule. Bekannt wurde er besonders durch seine Open-Air-Gottesdienste im „Gesteins“, dem später nach ihm benannten Neandertal, und durch seine Lieder – zum Beispiel: „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“. Die Benennung der Kirche nach Joachim Neander erfolgte 1916.

Der Turm und der Innenraum

Der Turm besitzt eine barocke Haube mit einer mit Schiefer eingedeckten Laterne, auf der ein vergoldeter Posaunenengel als Windfahne aufgesetzt ist. Er erinnert an den Verkündigungsengel aus der Offenbarung des Johannes. Den Innenraum der Kirche prägt eine typische reformierte Kirchenarchitektur, die auf die Kanzel zentriert ist. Die Saalkirche mit Tonnengewölbe entstammt dem frühen Barock, hat jedoch eine schlichtere Gestaltung, als sie im Barock üblich war. Die Kanzel stammt von dem Architekten M. Cagnon und zeigt auf ihrer Rückwand den siebenarmigen Leuchter und gekreuzte Posaunen über der Bibel. Über der Empore ist eine barocke Uhr angebracht, deren Inschrift lautet: „Wachet und betet, denn ihr wisst nicht, zu welcher Stunde der Herr kommen wird.“ Unter der Empore befindet sich ein Wandepitaph aus dem Jahr 1880, das an Joachim Neander erinnert.

Orgel

Die Orgel wurde 1965 von der Firma Rieger-Orgelbau aus Österreich erbaut. Dem Instrument zugrunde liegt die Idee der Europa-Orgel, die verschiedene Traditionen des europäischen Orgelbaus (Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien) vereinen soll.

Die dreimanualige Orgel hat 47 verschiedene Klangfarben (Register) und einen Setzer mit 4.000 Kombinationen.

Eine Besonderheit stellen die aus dem Gehäuse frontal herausragenden Pfeifen dar. Die Orgel der Neanderkirche war die erste Düsseldorfer Orgel, die diese auch spanische Trompeten genannten Register hatte. Im Jahr 2016 wurde die Orgel von der Firma Orgelbau Seifert aus Kevelaer revidiert. Nach einer umfassenden Reinigung wurden viele mechanische Verschleißteile erneuert sowie zwei neue Register (Prinzipal 16´ und Quinte 10 2/3´) in das Pedal eingebaut. Zusätzlich zur kompletten Erneuerung der Elektrik wurden die bis dahin mechanischen Koppeln (eine Einrichtung, die es ermöglicht, die verschiedenen Werke bzw. Manuale zusammenzuschalten) elektrifiziert, was zu einer deutlichen Erleichterung beim Spielen führt.